San Antonio de Padua

Santísima Trinidad

11 junio, 2017

«Este es mi Cuerpo… ésta es mi sangre»: Los Milagros Eucarísticos

14 junio, 2017San Antonio de Padua

Nunca conseguiremos comprender la espiritualidad de San Antonio de Padua sin analizar en él un aspecto esencial y omnipresente de nuestra existencia en este valle de lágrimas: la lucha, el combate, el sufrimiento.

Era el año de 1221. En el austero convento franciscano de Forlí, Italia, se encontraban reunidos algunos hijos de San Francisco y de Santo Domingo en una celebración litúrgica, durante la cual varios religiosos recibirían el sacramento del Orden. Al final de la misma el provincial de los frailes menores solicitó que uno de los hermanos predicadores pronunciase las palabras de clausura. Pero todos eludieron ese honor, pues ninguno se había preparado un discurso y la improvisación no siempre es aconsejable en ocasiones solemnes…

Era el año de 1221. En el austero convento franciscano de Forlí, Italia, se encontraban reunidos algunos hijos de San Francisco y de Santo Domingo en una celebración litúrgica, durante la cual varios religiosos recibirían el sacramento del Orden. Al final de la misma el provincial de los frailes menores solicitó que uno de los hermanos predicadores pronunciase las palabras de clausura. Pero todos eludieron ese honor, pues ninguno se había preparado un discurso y la improvisación no siempre es aconsejable en ocasiones solemnes…

Para solucionar esa situación el provincial de los franciscanos decidió encargárselo a cualquiera de sus subalternos, confiando en la inspiración de la gracia. Y designó para ello a un fraile portugués que desempeñaba la función de ayudante de cocina en el eremitorio de Montepaolo. Con la sencillez de las almas habituadas a la obediencia, el humilde religioso, hasta el momento en silencio, se dispuso a cumplir lo mandado. Y, ante la sorpresa general, lo hizo en un perfecto latín.

Vencida la timidez inicial, las palabras del fraile, basadas en las Escrituras, fueron adquiriendo cada vez mayor brillo, fuego y claridad. Y cuando terminó ya nadie se acordaba de que era un apagado cocinero, convertido ahora ante todos en un insigne predicador.

Empezaba así la vida pública de San Antonio de Padua. La batalla contra sí mismo y contra el mal, llevada hasta el momento en la soledad y la austeridad del claustro, alcanzaba allí proporciones misioneras. Dios lo llamaba a evangelizar a las multitudes, auxiliándolas, mediante el ministerio de la palabra, en la perpetua y férrea lucha del hombre contra el pecado.

¿Lucha? Quizá alguien se extrañe al oír hablar de ella en la vida de un santo cuyas imágenes sonrientes nos llevan a imaginarlo siempre lleno de alegría, dulzura y consuelo. No obstante, el combate contra los propios defectos y contra el mal es inseparable compañero del homo viator, como consecuencia del pecado original. Y nunca conseguiremos comprender la espiritualidad de un bienaventurado sin analizar en él ese aspecto esencial y omnipresente en nuestra existencia en este valle de lágrimas: la lucha, el combate, el sufrimiento.

Tras las huellas de San Agustín

Aún no había pasado medio siglo desde que la capital lusa había sido reconquistada por Alfonso Enríquez cuando nacía allí, alrededor de 1193, Fernando Martins, el futuro San Antonio de Padua… o de Lisboa, como suelen llamarlo los portugueses que se ufanan, con toda razón, de tan ilustre compatriota.

A los quince años, habiendo oído con nitidez la llamada de Dios a la vida religiosa, se incorporó a la Orden de los Canónigos Regulares de San Agustín, en el monasterio de San Vicente de Fora, erigido en agradecimiento por la toma de la ciudad. Había abrazado esta decisión no para huir de las obligaciones militares propias de un hidalgo, sino para perfeccionarse en la lucha contra el demonio, el mundo y la carne, pues, como afirmaba Montalembert, “lejos de ser los conventos refugio de los débiles, eran, al contrario, una verdadera arena para los fuertes”.1

Dos años y medio más tarde sus superiores le autorizaron a trasladarse al monasterio de la Santa Cruz, en Coímbra, a fin de separarse aún más del mismo mundo, harto enemigo de la virtud, y para desapegarse de los suyos. En su nueva morada, situada en el centro intelectual del joven país, Fernando se empapó bastante de las doctrinas y enseñanzas del autor de la Regla, San Agustín, y de otros Padres de la Iglesia. Además, adquirió un singular conocimiento de las Sagradas Escrituras, base de sus futuras predicaciones. También en esa ciudad fue elevado a la dignidad sacerdotal.

Vocación franciscana

Un nuevo impulso del Espíritu Santo surgía en el seno de la Iglesia en aquel tiempo. En oposición al lujo desarreglado y al apego a los bienes materiales que empezaban a desviar el espíritu de fe característico del hombre medieval, se levantaban varones como Domingo de Guzmán y Francisco de Asís, que increpaban los errores de su época mediante la palabra y el ejemplo, invitando a los cristianos a retomar el camino del fervor a través de la práctica de la pobreza.

Un nuevo impulso del Espíritu Santo surgía en el seno de la Iglesia en aquel tiempo. En oposición al lujo desarreglado y al apego a los bienes materiales que empezaban a desviar el espíritu de fe característico del hombre medieval, se levantaban varones como Domingo de Guzmán y Francisco de Asís, que increpaban los errores de su época mediante la palabra y el ejemplo, invitando a los cristianos a retomar el camino del fervor a través de la práctica de la pobreza.

El celo comunicado por el Seráfico de Asís a la Orden de Frailes Menores fue tal que, tan sólo once años después de la fundación, cinco de sus hijos morían mártires en el norte de África. La audaz empresa misionera de estos religiosos, irreductibles en la predicación de la fe de Cristo, acabó suscitando la cólera del emir de Marruecos, que ordenó ejecutarlos.

Con gran pompa llegaron a Coímbra, a mediados de 1220, los restos mortales de esos héroes de la fe, y fueron expuestos a la veneración de los fieles en la capilla del monasterio de Santa Cruz. Este hecho sonó en el canónigo Fernando como una aprobación del Cielo a su deseo de unirse a los hijos de San Francisco en el convento de San Antonio de Olivares, a los cuales admiraba mucho.

Obtenido el permiso de los superiores, el canónigo Fernando recibió algún tiempo después el hábito de los Frailes Menores, tomando el nombre de fray Antonio. Bajo aquella pobre vestimenta, el brillante sacerdote lisboeta sacrificaba sin pesar el prestigio, las comodidades y la vasta cultura que poseía.

Renuncia a su propia voluntad

Habiendo transcurrido tan sólo cinco meses de noviciado logró que le enviaran a la tierra que dio los primeros mártires a la Orden Franciscana. Pensaba que había llegado al auge de su batalla terrestre y ya degustaba la palma del martirio. Sin embargo, la Providencia quería de él una lucha más larga y difícil, cuyo primer paso consistía en la completa renuncia a su propia voluntad. Poco después de desembarcar en suelo africano, fuertes fiebres le sacudieron, dejándolo incapaz de realizar cualquier actividad, y su superior lo envió de vuelta a Europa.

En el viaje de regreso el barco fue arrastrado por una tempestad hacia las costas de Sicilia. Tras pasar algunos meses en el convento de Messina, fray Antonio se dirigió a Asís, en donde tendría lugar un Capítulo General de la Orden, la víspera de Pentecostés de 1221, presidido por el mismo San Francisco.

Clausurada la asamblea, siendo aún desconocido en medio de aquella multitud de frailes, le pidió al provincial de Romandiola que lo acogiese como subalterno, y pasó a vivir en el eremitorio de Montepaolo. Ignorando su linaje y formación, le asignaron el oficio de ayudante de cocina, que asumió sin titubear. Así pasó largos meses en el más completo anonimato, teniendo por celda una gruta y aceptándolo todo sin la más mínima reclamación. ¿Quién osaría afirmar que esta victoria sobre sí mismo era inferior a la alcanzada por los mártires de Marruecos?

Fue durante este período de humillación y modestia donde ocurrió el episodio de la ceremonia de ordenación en Forlí, narrado al principio.

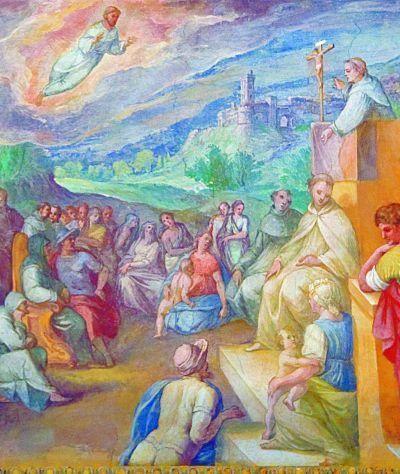

San Antonio de Padua- Museo. Ex-Convento Carmelita en los Andes

Predicador intrépido

“Frente al mal no hay que callar”. 2 Bien podríamos resumir con estas palabras del Papa Benedicto XVI las predicaciones de nuestro santo. Dotado de devoción, elocuencia y rara retentiva —se conocía las Escrituras de memoria—, fray Antonio atraía a multitudes a sus sermones. Intrépido, no recelaba en reprobar los errores de sus oyentes, aunque se tratase de autoridades civiles o eclesiásticas.

En cierta ocasión interpeló públicamente a un obispo que se arreglaba de forma vanidosa: “Tengo algo que decirte a ti que usas la mitra”.3 Y le censuró sus faltas. El culpable derramó abundantes lágrimas y cambió de conducta. Tampoco dudó en enfrentar al cruel gobernador Ezzelino, yendo en su búsqueda hasta Verona.

Dándose cuenta de la profundidad teológica de los sermones de fray Antonio y la santidad de su conducta, los demás frailes le pidieron autorización a San Francisco para que aquel hermano les enseñase la sagrada doctrina. Hasta entonces, el santo fundador se había mostrado contrario a que los franciscanos se dedicasen a los estudios, con recelo de que se desviaran del carisma de la Orden y se enfriaran en la vida espiritual. Aunque, conocedor de las virtudes de ese hijo espiritual, accedió al pedido de los frailes, y le escribió así al santo: “Juzgo conveniente que enseñes a nuestros hermanos la Sagrada Teología; siempre que no descuiden, por ese estudio, el espíritu de la santa oración, de acuerdo con la regla que profesamos”.4

Misión en la Francia influenciada por la herejía

Poco duró el magisterio junto a sus hermanos, pues en 1224 el santo religioso fue enviado a predicar al sur de Francia, donde estaba propagándose la herejía cátara o albigense. Durante tres años recorrió las ciudades de Montpellier, Toulouse, Le Puy y Limoges, llevando la luz de la verdadera fe. Recibió manifestaciones de sincero arrepentimiento por parte de muchos de sus oyentes; de otros, desprecio y burlas, a pesar de que sus predicaciones iban acompañadas de numerosos milagros.

Poco duró el magisterio junto a sus hermanos, pues en 1224 el santo religioso fue enviado a predicar al sur de Francia, donde estaba propagándose la herejía cátara o albigense. Durante tres años recorrió las ciudades de Montpellier, Toulouse, Le Puy y Limoges, llevando la luz de la verdadera fe. Recibió manifestaciones de sincero arrepentimiento por parte de muchos de sus oyentes; de otros, desprecio y burlas, a pesar de que sus predicaciones iban acompañadas de numerosos milagros.

En Toulouse, por ejemplo, un cátaro que persistía en negar la presencia real de Cristo en la Eucaristía le propuso un reto: durante tres días dejaría a una mula sin ningún tipo de alimento y la llevaría después a la plaza pública donde fray Antonio le presentaría una custodia con el Santísimo Sacramento, mientras que el hereje le ofrecería un paquete de forraje. Así se hizo y el animal, aunque hambriento, no probó el alimento sin antes haber hecho una profunda reverencia a Jesús Eucarístico. Muchos se convirtieron a la vista de tamaño milagro.

Fidelidad al carisma

En 1227, fray Antonio dejó Francia definitivamente. Habiendo sido convocado a un nuevo Capítulo General de la Orden —el primero que se realizaría tras la muerte del seráfico fundador— sería elegido superior provincial de Emilia-Romaña, región en la que el santo pasaría los últimos cuatro años de su vida.

La ciudad de Padua, sede del Provincialato, recibió en abundancia el calor de sus palabras y las manifestaciones de su bondad para con todos. Con incansable solicitud también visitó Ferrara, Boloña, Florencia, Cremona, Bérgamo, Brescia y Trento, levantando nuevos conventos, imponiendo hábitos a los novicios y, sobre todo, dando a todos el ejemplo de la santa pobreza. Dios había retirado del mundo al Poverello, pero dejó a un “segundo Francisco” la tarea de luchar para conservar la llama de su obra.

Los beneficios de su santidad no se circunscribían al ámbito de los frailes menores, ya que se extendían a toda la población. No existía una iglesia capaz de contener a las multitudes —a veces veinte mil fieles— que acudían a oírlo. El mismo Papa Gregorio IX, después de haber escuchado uno de sus sermones de Cuaresma, le llamó “Arca del Testamento” y “Archivo de las Sagradas Escrituras”.5

No obstante, tantas actividades eran intercaladas por períodos de recogimiento, en los que restauraba, en la contemplación, las fuerzas para la acción. Le encantaba el bendecido monte Alverna, donde su santo fundador había recibido los sagrados estigmas, lugar grandioso y apropiado para el contacto con lo sobrenatural. Allí pasó el invierno de 1228.

“He luchado el noble combate”

Los sermones de Cuaresma de 1231 fueron especialmente concurridos, pues hacía mucho que se había difundido no sólo la fama de la elocuencia, sino también de la santidad de fray Antonio. Tal prestigio no perturbaba en nada su humildad, bien solidificada en su alma. Acostumbraba a ir del púlpito al confesionario, donde con celo extremo recogía los frutos de su predicación.

Sin embargo, las incontables labores apostólicas debilitaron su salud. Igualmente de fatigantes eran los numerosos viajes que realizaba, a la manera evangélica, siendo su único medio de locomoción las sandalias franciscanas. Acometido por una hidropesía que le hacía sentir sus pesados efectos, se retiró por un período de descanso a la pequeña comunidad de Camposampiero, en cuyo bosque había un gigantesco nogal, donde se hizo una celda en la que se instaló. Y en ese tan singular habitáculo atendía a los fieles que acudían a él.

Un día se sintió mal y pidió que le llevaran a Padua, pues no quería ser una carga para aquellos pocos hermanos. En el trayecto, no obstante, su estado se agravó peligrosamente y aun estando cerca de su destino se vieron obligados a parar en el monasterio de las clarisas de Arcella.

Fray Antonio se dio cuenta que su fin estaba próximo y preparó su alma para la última batalla, lleno de confianza en María Santísima, a la que profesaba enorme devoción y que tanto le había entusiasmado en la predicación terrestre. Después de haber confesado y recibido los Santos Óleos entonó su himno preferido, “O gloriosa Domina, excelsa super sidera…” — Oh gloriosa Señora, excelsa sobre las estrellas—, y entró en agonía. En determinado momento, sus ojos se volvieron al Cielo y exclamó: “He visto al Señor”.6 Poco después su espíritu volaba hacia el Altísimo para recibir la corona de gloria reservada para él.

Al igual que San Pablo, podía decir: “He luchado el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de la justicia” (2 Tim 4, 7-8). Era el 13 de junio de 1231.

El fuego del Espíritu Santo

Este fragmento de uno de los sermones de San Antonio de Padua nos trae el ardor y la profundidad teológica de las predicaciones del “Doctor Evangelicus”.

Este fragmento de uno de los sermones de San Antonio de Padua nos trae el ardor y la profundidad teológica de las predicaciones del “Doctor Evangelicus”.

Lo que el fuego material obra en el hierro, obra también este fuego del Espíritu en un corazón malvado, frío y endurecido. Con la infusión de este fuego, el alma del hombre aparta de sí toda suciedad, insensibilidad y dureza, y se transforma en una semejanza de Aquel que la abrasó. Para este fin le es dado, para este fin le es infundido: para que, cuanto sea posible, le sea conforme. Gracias al abrasamiento del fuego divino, el hombre se vuelve totalmente incandescente, arde todo y se derrite en el amor de Dios, según lo que dice el Apóstol: “El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado” (Rm 5, 5).

Considera que el fuego, cuando quema las cosas altas las abaja, y aglutina las cosas divididas como el hierro al hierro, clarifica las cosas oscuras, penetra las cosas duras, está siempre en movimiento, dirige sus movimientos y sus impulsos hacia lo alto y huye de la tierra; e implica en su acción (de quemar) todas las cosas que embiste.

Estas siete propiedades del fuego se pueden aplicar a los siete dones del Espíritu Santo, el cual con el don del temor abaja las cosas altas, o sea, humilla a los soberbios; con el don de la piedad aglutina las cosas divididas, o sea, los corazones desavenidos; con el don de la ciencia hace claras las cosas oscuras; con el de la fortaleza penetra en los corazones endurecidos; con el don del consuelo está siempre en movimiento, porque aquel que recibió la inspiración, ya no languidece en el ocio, sino que se mueve con fervor para procurar su salvación y la del prójimo, pues la gracia del Espíritu Santo no conoce dilaciones. Con el don de la inteligencia influye en todos los sentimientos, porque con su inspiración da al hombre la capacidad de comprender, es decir, leer dentro, leer en el corazón, para buscar las cosas celestiales y huir de las terrenales; en fin, con el don de la sabiduría transforma la mente, en la que se infunde, según su propia operación, haciéndola capaz de gustar las cosas del espíritu. Dice el Eclesiástico: “He llenado mi morada con una nube perfumada” (24, 21).

(Fragmento del Sermón 76 – En la fiesta de Pentecostés)

(Revista Heraldos del Evangelio, Jun/2012, n. 126, pag. 32 a 35)