El alcalde llevó al niño hasta el mostrador para que escogiera lo que quisiese. Después de hacer un suculento paquete volvió a su casa contento, porque al menos ese día no se irían a la cama con hambre.

Hna. Ana Lucía Iamasaki, EP

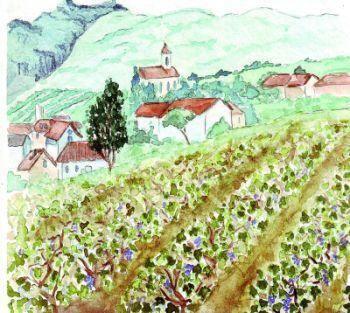

Aquel año el fuerte temporal había castigado la comarca montañosa donde vivían los abuelos de Carlitos. En esa región predominaban los pequeños viñedos y las bodegas artesanales. Los frutos que se recogían tenían un sabor muy especial debido al clima y a la composición del suelo, lo que facilitaba que aumentara la fama de sus vinos -de una cata singular- y que la producción pudiera llegar hasta la capital. Pero el mal tiempo había perjudicado la cosecha y, por consiguiente, la elaboración de la bebida, llevando a muchas familias a pasar serias dificultades.

Aquel año el fuerte temporal había castigado la comarca montañosa donde vivían los abuelos de Carlitos. En esa región predominaban los pequeños viñedos y las bodegas artesanales. Los frutos que se recogían tenían un sabor muy especial debido al clima y a la composición del suelo, lo que facilitaba que aumentara la fama de sus vinos -de una cata singular- y que la producción pudiera llegar hasta la capital. Pero el mal tiempo había perjudicado la cosecha y, por consiguiente, la elaboración de la bebida, llevando a muchas familias a pasar serias dificultades.

A Carlitos le encantaba la finca de sus abuelos y todos los años, cuando terminaban las clases, hacía las maletas y se iba a las montañas para pasar las vacaciones con ellos, a quienes quería mucho.

Ana y Alfredo siempre lo esperaban con los brazos abiertos, pues su nieto era la alegría de la casa. Solía acompañar a su abuelo muy temprano en la faena del campo, y festejaba cada racimo de uva que lograba coger; si no fuera por el cuidado que ponía el amable y atento anciano el muchacho se metería lagar adentro para pisar también él las uvas. Al atardecer todos se reunían en el salón, patrón y empleados, para rezar el Rosario a la Santísima Virgen, y por la noche, después de una sabrosa cena preparada en horno de leña, la prosa se extendía y entonces Ana, mientras hacía punto, le contaba a su nieto bonitos cuentos.

¿Cómo serían las vacaciones ese año? A pesar de que la temporada no era propicia, pues las carreteras estaban en mal estado, se habían producido varios deslizamientos del terreno y el ambiente de tragedia reinaba sobre esa zona vinatera, la insistencia del niño terminó por vencer la resistencia de sus padres y finalmente se fueron de viaje.

Al llegar a la finca pudieron comprobar la desolación: grandes áreas anegadas, uvas podridas en las cepas y los lagares vacíos por falta de frutos.

Los trabajadores estaban en paro y si no fuera por los ahorros de su abuelo estarían pasando gran necesidad. Las lluvias ya habían terminado; no obstante, ahora se trataba de intentar recuperar lo que quedaba.

Alfredo, como era el que menos tenía dañadas sus tierras, recorría las propiedades vecinas para ayudar a los más necesitados, y a veces llevaba a su nieto.

Carlitos estaba un poco asustado, ya que era la primera vez que tomaba contacto con tan grandes calamidades. También todos los días acompañaba a su abuela a la iglesia del pueblo, donde la gente se reunía después de la Misa vespertina a rezarle una novena a la Patrona, para rogarle su auxilio en tan grave estado de emergencia. Él ya había hecho la Primera Comunión y en su acción de gracias le pedía ardientemente a Jesús, escondido en su pecho inocente, que se apiadase de aquellas personas y consolase a los niños, pues cuando estuvo con su abuelo en los sitios más afectados había visto que algunos lloraban de hambre.

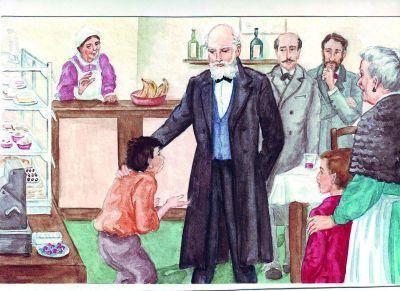

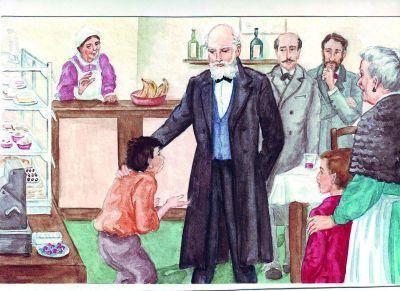

Una tarde, cuando volvían de la iglesia, su abuela decidió pasar por la tienda de comestibles, que también era la cafetería del pueblo, para hacer algunas compras. Casualmente por allí estaba don Augusto, el alcalde de la capital, que había ido a hacer un balance de los daños y presentar un plan de ayuda para la recuperación de las propiedades y los viñedos más afectados. Le sonrió a la abuela, a modo de saludo, y continuó merendando y conversando con sus auxiliares a propósito del proyecto de asistencia a la zona. De pronto, todos vieron entrar a un niñito andrajoso que tímidamente se apoyó en la pared del fondo del establecimiento, mirando al suelo, sin valor para levantar sus húmedos ojitos.

Carlitos lo reconoció enseguida: era el hijo de uno de los agricultores de la zona más damnificada que había visitado con su abuelo. Debía tener mucha hambre. El alcalde se acercó y le preguntó:

– ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives?

– ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives?

Como el pequeño no decía nada, Carlitos se adelantó:

– Vive cerca del puente. Estuve allí con mi abuelo. ¡Pobrecito! Su familia lo ha perdido todo con las inundaciones.

Don Augusto le tocó el hombro cariñosamente y le dijo:

– ¿Tienes hambre, verdad?

El chiquillo, sin levantar la mirada, asintió con la cabeza.

– Mira, puedes elegir lo que quieras comer aquí en la tienda, porque yo te lo voy a pagar.

Sólo entonces el niño levantó sus ojitos inundados de lágrimas y esbozó una leve sonrisa. El alcalde lo llevó de la mano hasta el mostrador para que escogiera lo que quisiese. Sin embargo, el pequeño únicamente optó por un manojo de plátanos, pues contenía el número exacto para dárselo a sus padres y hermanos.

– ¿Nada más? -dijo asombrado el alcalde- ¡Coge más cosas! Tu familia también tiene hambre. Debes tener hermanitos, llévales algo a ellos.

Armándose de valor, cogió entonces un queso, otras frutas, leche y algunos panecillos. Después de haber hecho un suculento paquete, al cual don Augusto añadió varios dulces y chocolates, regresó contento a su casa, porque al menos ese día no se irían a la cama con hambre.

La propietaria del colmado, Adelaida, había estado observándolo todo sin decir una sola palabra. Cuando el alcalde y sus acompañantes terminaron su piscolabis se dirigieron a la caja para pagar la cuenta rápidamente, pues la noche se venía encima y tenían que volver a la capital por una carretera llena de curvas y resbaladiza. Al preguntar cuánto se debía, por lo suyo y lo del muchacho, la dueña le respondió:

– ¡Nada! ¡Que tenga buen viaje, señor! He visto su acto de bondad tan bonito, y yo no podía hacer otra cosa con usted. El alcalde, sorprendido, se lo agradeció y se marchó exclamando:

– ¡No existe temporal que destruya un pueblo donde impera semejante espíritu caritativo entre sus habitantes! ¡Cuenten con nuestra ayuda!

Carlitos y su abuela asistieron a la escena con gran admiración, pero también tenían que volver a su casa.

La piadosa señora salió con su nieto de la mano diciéndole:

– ¡Así nos trata Dios, hijo mío! Al ver la liberalidad que tenemos con los demás, es más dadivoso con nosotros, dándonos el ciento por uno. Nunca lo olvides: Él jamás se deja ganar en generosidad.

Aquel año el fuerte temporal había castigado la comarca montañosa donde vivían los abuelos de Carlitos. En esa región predominaban los pequeños viñedos y las bodegas artesanales. Los frutos que se recogían tenían un sabor muy especial debido al clima y a la composición del suelo, lo que facilitaba que aumentara la fama de sus vinos -de una cata singular- y que la producción pudiera llegar hasta la capital. Pero el mal tiempo había perjudicado la cosecha y, por consiguiente, la elaboración de la bebida, llevando a muchas familias a pasar serias dificultades.

Aquel año el fuerte temporal había castigado la comarca montañosa donde vivían los abuelos de Carlitos. En esa región predominaban los pequeños viñedos y las bodegas artesanales. Los frutos que se recogían tenían un sabor muy especial debido al clima y a la composición del suelo, lo que facilitaba que aumentara la fama de sus vinos -de una cata singular- y que la producción pudiera llegar hasta la capital. Pero el mal tiempo había perjudicado la cosecha y, por consiguiente, la elaboración de la bebida, llevando a muchas familias a pasar serias dificultades. – ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives?

– ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives?